星期一, 9月 05, 2005

面對自己的恐懼:蝙蝠、蟑螂及其他

嗯,蟑螂是有點扯了。我不確定有這樣的聯想是否公允,因為畢竟這還算是部ok的電影。

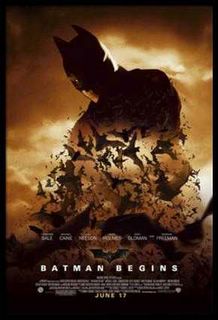

「蝙蝠俠:開戰時刻」(Batman Begins)是替家喻戶曉的蝙蝠俠神話溯源,述說這位幼年即失怙失恃的男孩,如何走出少年夢魘,遠赴深山修練,結合高科技事業打造英雄裝備,最後成為高登市(結合紐約的亂、倫敦的虛偽、東京的極端的現代巴比倫)的守護者。

電影要傳遞的訊息很清楚也夠深刻:面對自己的恐懼(face your fear),然後成為恐懼自身(become your fear),才能打破那份恐懼(destroy your fear)。片中惡人利用藥物讓人產生恐怖的幻覺,進而摧毀人類的心智,暗示恐懼之莫須有及毀滅性。透過這份藥物(影片從未說明它的名字)的隱喻,影片提醒我們:恐懼潛藏人類本性之中,在經過刺激後爆發出來,傷害自己,也傷害他人。恐懼是我們無法成功的最大敵人!

弔詭的是,影片同時宣稱:恐懼也是我們成功的關鍵。猶記這份藥物好像也是蝙蝠俠修練出師前最後一項考驗:吸入此藥物,然後面對敵人。在暈眩中,他必須氣定神閒地耳聽八面、眼觀四方,有了恐懼,才能夠戰勝恐懼。(雖然蝙蝠俠莫名其妙地闖過宛如少林十八銅人陣的考驗,但那與恐懼何干呢?)

不論如何,以子之矛攻子之盾(恐懼打恐懼)的詭辯立志味十足:蝙蝠俠返鄉,選擇深入孩童時墜入的洞穴中,面對他最恐懼的蝙蝠,然後,他便以蝙蝠為名行俠仗義,甚至成為他人恐懼的對象(還記得蝙蝠俠後面幾集裡,高登市民寧可相信小丑而不信蝙蝠俠的劇情吧?)。不過,我對這套恐懼邏輯仍有意見:變成恐懼自身果真能打破那份恐懼嗎?

一看完電影我便問身邊的朋友:如果我最恐懼的是蟑螂,那我必須要變成蟑螂才能打敗蟑螂嗎?(此時請聯想電影「秘密客」(Mimic)中的巨大蟑螂)那麼怕老鼠、怕蜘蛛的人呢?蜘蛛人好像不賴啦,但老鼠人好像就遜掉了。結果朋友回的更絕,他說他懼怕女人,難道就要變成…(當女人有什麼不好?)總之,動作片嘗試結合比較深刻的哲學思考是有意義的,只不過在過份簡化一些概念時,難免鬧出笑話。

蝙蝠俠或許還是繼續保持神秘比較好。

嗯,蟑螂是有點扯了。我不確定有這樣的聯想是否公允,因為畢竟這還算是部ok的電影。

「蝙蝠俠:開戰時刻」(Batman Begins)是替家喻戶曉的蝙蝠俠神話溯源,述說這位幼年即失怙失恃的男孩,如何走出少年夢魘,遠赴深山修練,結合高科技事業打造英雄裝備,最後成為高登市(結合紐約的亂、倫敦的虛偽、東京的極端的現代巴比倫)的守護者。

電影要傳遞的訊息很清楚也夠深刻:面對自己的恐懼(face your fear),然後成為恐懼自身(become your fear),才能打破那份恐懼(destroy your fear)。片中惡人利用藥物讓人產生恐怖的幻覺,進而摧毀人類的心智,暗示恐懼之莫須有及毀滅性。透過這份藥物(影片從未說明它的名字)的隱喻,影片提醒我們:恐懼潛藏人類本性之中,在經過刺激後爆發出來,傷害自己,也傷害他人。恐懼是我們無法成功的最大敵人!

弔詭的是,影片同時宣稱:恐懼也是我們成功的關鍵。猶記這份藥物好像也是蝙蝠俠修練出師前最後一項考驗:吸入此藥物,然後面對敵人。在暈眩中,他必須氣定神閒地耳聽八面、眼觀四方,有了恐懼,才能夠戰勝恐懼。(雖然蝙蝠俠莫名其妙地闖過宛如少林十八銅人陣的考驗,但那與恐懼何干呢?)

不論如何,以子之矛攻子之盾(恐懼打恐懼)的詭辯立志味十足:蝙蝠俠返鄉,選擇深入孩童時墜入的洞穴中,面對他最恐懼的蝙蝠,然後,他便以蝙蝠為名行俠仗義,甚至成為他人恐懼的對象(還記得蝙蝠俠後面幾集裡,高登市民寧可相信小丑而不信蝙蝠俠的劇情吧?)。不過,我對這套恐懼邏輯仍有意見:變成恐懼自身果真能打破那份恐懼嗎?

一看完電影我便問身邊的朋友:如果我最恐懼的是蟑螂,那我必須要變成蟑螂才能打敗蟑螂嗎?(此時請聯想電影「秘密客」(Mimic)中的巨大蟑螂)那麼怕老鼠、怕蜘蛛的人呢?蜘蛛人好像不賴啦,但老鼠人好像就遜掉了。結果朋友回的更絕,他說他懼怕女人,難道就要變成…(當女人有什麼不好?)總之,動作片嘗試結合比較深刻的哲學思考是有意義的,只不過在過份簡化一些概念時,難免鬧出笑話。

蝙蝠俠或許還是繼續保持神秘比較好。